早稻田 山田英夫教授|不競爭的競爭策略,打造企業專屬藍海

早稻田 商學院長年強調的「不競爭的競爭策略」,正是當代管理教育中最受關注的核心思維之一。在產業快速更迭、紅海競爭激烈的環境裡,單純的效率提升或價格戰,已經無法確保企業與個人在職場中的長期優勢。這也是為什麼越來越多專業人士選擇進修 MBA 、 EMBA 、 在職專班 或 碩士 課程,因為這些進修管道不只是補充知識,更是讓學員掌握如何在競爭中找到「不競爭空間」的策略工具。所謂「不競爭的競爭策略」,重點不在於和對手正面對撞,而在於學會重新定義市場邊界,創造專屬的藍海優勢。理解並掌握這套思維,對於職涯規劃、企業經營與領導能力,都有著決定性的影響。本文將從課程內容、費用比較、職涯發展與排名等角度,解析為什麼這類策略性學習成為現代職場中最值得投資的關鍵。

為什麼要談「不競爭」?現代企業的困境

在全球化、數位轉型(DX)與聯合國永續發展目標(SDGs)的交互驅動下,企業正承受多重壓力。麥肯錫《The State of Organizations 2023》報告指出,超過 70% 的數位轉型專案未達到既定目標,企業往往投入鉅額資金卻換來有限成效。永續發展的挑戰同樣嚴峻。世界經濟論壇(WEF)《Global Risks Report 2024》強調,供應鏈碳排放監管將在未來五年成為企業經營的最大風險之一。對多數中小企業而言,因應 ESG 稽核與合規要求,平均會使利潤率下降 3% 至 5%。

在這樣的環境中,多數企業依舊採取「橫向導向」的跟隨策略:別人做雲端就跟著做雲端;別人談 ESG 就跟著別人做 ESG;別人做 App 就跟著做 App。結果是成本持續上升、差異化消失、品牌模糊,最終被迫捲入紅海市場的價格戰。當競爭只剩下價格,等於企業親手掐斷了自己的利潤來源。

「不競爭」因此不是退讓,而是唯一的生存戰略。它要求企業主動創造無法被複製的價值位置(position of uniqueness),才能避開正面衝突、提高單位利潤、延長產品與服務的生命週期。本文將透過 早稻田大學山田英夫教授的不競爭的競爭策略這門課程視角,介紹你課程中提煉出能落地的方法論,如何從課程知識中協助企業走出紅海陷阱,找到屬於自己的藍海市場。

早稻田的研究視角:山田英夫教授與 WBS 的學術權威

Waseda Business School(WBS)

具備 EQUIS 與 AACSB 認證,長年連結日本產學脈絡,強調以案例研究支援決策現場。教授群含策略、創新、財務、營運等多領域的跨域整合。

授課師資:山田英夫(Hideo Yamada)教授,

長期研究企業競爭與差異化機制,著作與教學並重,擅長把抽象理論轉化為可操作的管理設計。

另可參考其學術檔案與經歷:researchmap。

不競爭的三大核心策略:利基/不和諧/協同合作

① 利基戰略(Niche Strategy):迴避巨頭正面衝突

核心:在被忽略的細分領域建立高黏著價值,鎖定高轉換成本與高障礙的特定族群。這不只是市場規模小,而是找到「大企業不願碰、卻對特定顧客極重要」的縫隙。

手段:專注於功能特化(例如 Dyson 把吸塵器重新定義為科技精品)、服務深度(如日本地方銀行針對區域企業的專屬金融方案)、或是關鍵資產的專屬化(資料、專利、供應鏈控制)。

案例:日本的無印良品(MUJI)在全球零售巨頭林立的情況下,透過「無品牌」與簡約設計,打入特定人群心理需求,形成不可取代的定位。

② 不和諧戰略(Incongruity Strategy):用「違和感」創造新價值

核心:刻意挑戰既有規則,營造出市場上的「認知落差」。這種策略透過顛覆原有期待,創造出新的消費場景與行為習慣。

手段:不是去補足既有產品功能,而是重新定義「產品應該做什麼」。這種違和感能讓消費者重新思考自己的需求。

案例:任天堂 Wii 並沒有比 Sony PlayStation 或 Microsoft Xbox 更強大的硬體,而是利用「體感遊戲」打破了「遊戲等於核心玩家」的規則,吸引了家庭與長輩市場。星巴克在早期也是「不和諧戰略」的代表,它不只是賣咖啡,而是創造「第三生活空間」,讓咖啡館變成社交場景。

③ 協同合作戰略(Collaborative Strategy):從對手到夥伴

核心:企業選擇與潛在競爭者、甚至跨產業對手合作,在非核心或標準化的部分共建,集中資源在能真正凸顯差異化的地方。

手段:透過資源共享、共同研發、平台聯盟,來降低成本、加快市場進入速度,甚至建立新的產業標準。

在課程中,我們不只會講理論,而是會使用實際案例與框架來拆解「協同合作戰略」的運作方式。

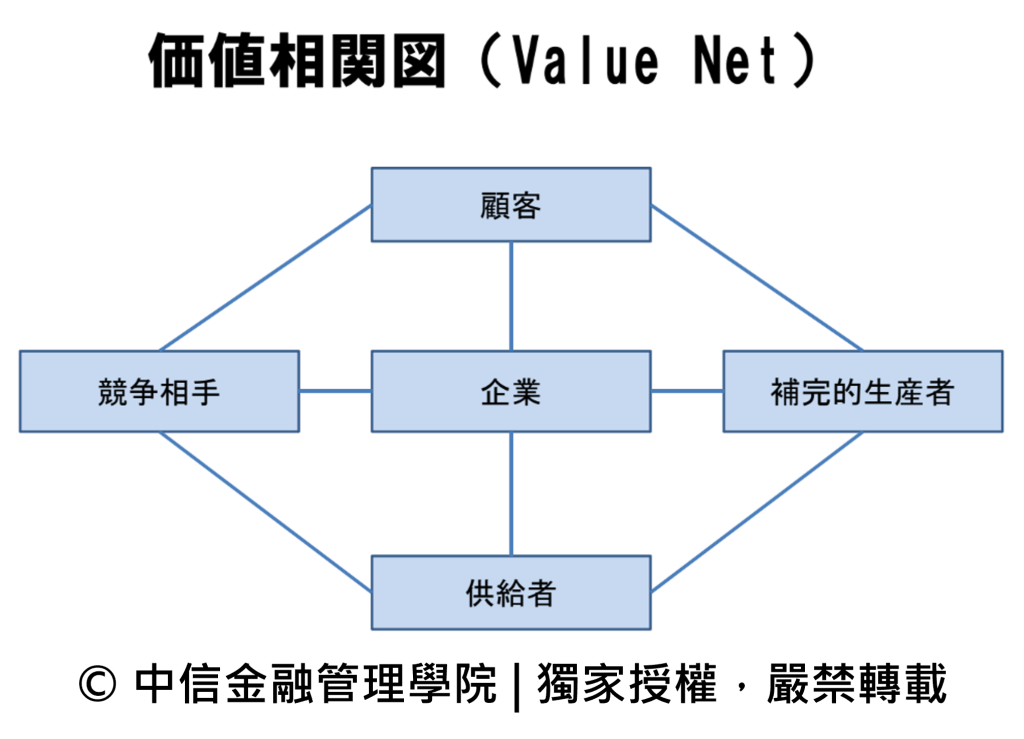

在傳統的競爭理論,例如波特的五力分析,強調的是企業如何防禦競爭者、壓低供應商、掌握客戶議價權。然而,在現代產業環境下,僅靠「零和競爭」已經不足以解釋市場動態。早稻田大學山田英夫教授引入的「價值相關圖(Value Net)」概念,正是協同合作戰略的核心。

在這個框架中,企業不再是孤立的個體,而是同時與四類角色互動:

-

顧客(Customers):不只是消費者,也包括企業用戶與需求方。他們決定了價值的最終呈現。

-

供給者(Suppliers):提供資源、零件、服務的合作方,能影響企業的成本結構與創新速度。

-

補完的生產者(Complementors):這是 Value Net 的核心亮點。例如 Apple 的 App Store 開發者、Tesla 的充電樁建設者,他們並非直接競爭對手,卻能放大企業核心產品的價值。

-

競爭相手(Competitors):雖然存在競爭,但在某些情境下,也可能成為合作夥伴(co-opetition),一起推動產業標準或擴大市場。

這張圖顯示,企業價值的形成不是單向的供應鏈,而是一個四方互動的生態網絡。真正成功的企業,並非單純追求「如何打敗對手」,而是設計一個所有參與者都能獲益的價值場域,並在其中占據無可取代的位置。

舉例來說:

-

Sony PlayStation 與遊戲開發商(補完者)合作,創造龐大的遊戲生態系。

-

微軟(Microsoft) 與競爭者 IBM 在早期個人電腦市場上合作,讓 Windows 成為標準。

-

特斯拉(Tesla) 則透過開放專利,吸引其他車廠一同擴大電動車市場,反而讓自己在產業價值網中的地位更牢固。

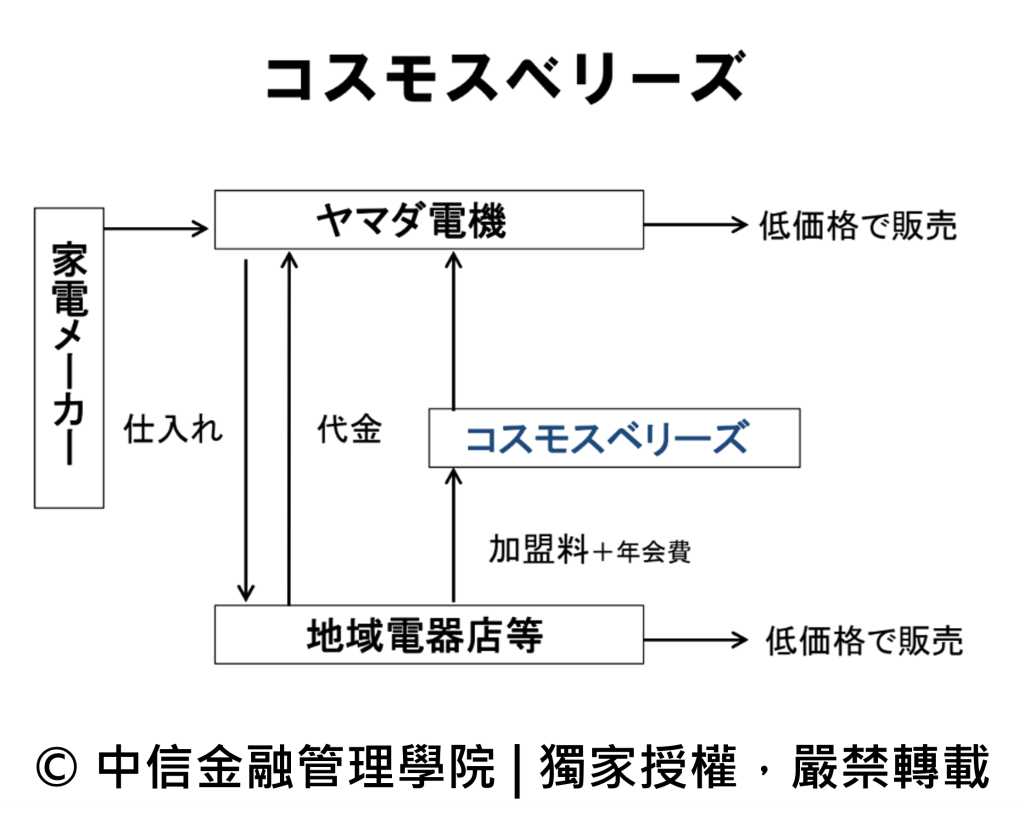

在理解「價值相關圖(Value Net)」後,我們可以看到企業的競爭優勢不再只是與供應商或顧客之間的單向關係,而是如何在網絡中找到能夠放大自身價值的補完者。這個觀點在日本家電零售業的「CosmosBerry’s(コスモスベリーズ)」案例中展現得淋漓盡致。

過去,日本各地的小型電器行在與大型連鎖如Yamada電機(ヤマダ電機)的正面競爭中,往往處於劣勢。因為大型連鎖掌握了更低的進貨價格與更大的規模效益,小店不僅無法跟上價格戰,還常常被迫退出市場。然而,CosmosBerry’s的出現改變了遊戲規則。它不是單純的批發商,而是一個「協同合作平台」,讓地方小電器店透過加盟、支付年費與加盟費,進入統一的採購體系。

結果是,小電器店不需要直接和巨頭拼殺,而是透過CosmosBerry’s獲得與大型電器連鎖相近的進貨條件,進而能夠維持競爭力。對於製造商來說,他們依然能確保穩定的出貨量;對於小電器店而言,他們獲得了新的生存空間;而對平台本身,加盟費與年費形成了可持續的收入模式。這就是典型的 Value Net 運作:把「競爭對手」重新組合成「補完者」,把看似零和的市場,轉化為合作共生的生態系。

更深一層來看,這個案例揭示了一個重要訊息:在紅海市場裡,單打獨鬥的中小企業幾乎沒有生存機會;唯有透過協同合作,才能在價值網中創造新的定位。 而這也是「不競爭的競爭策略」的精髓所在,不是直接去和巨頭硬碰硬,而是設計一個讓自己不可或缺的價值角色。

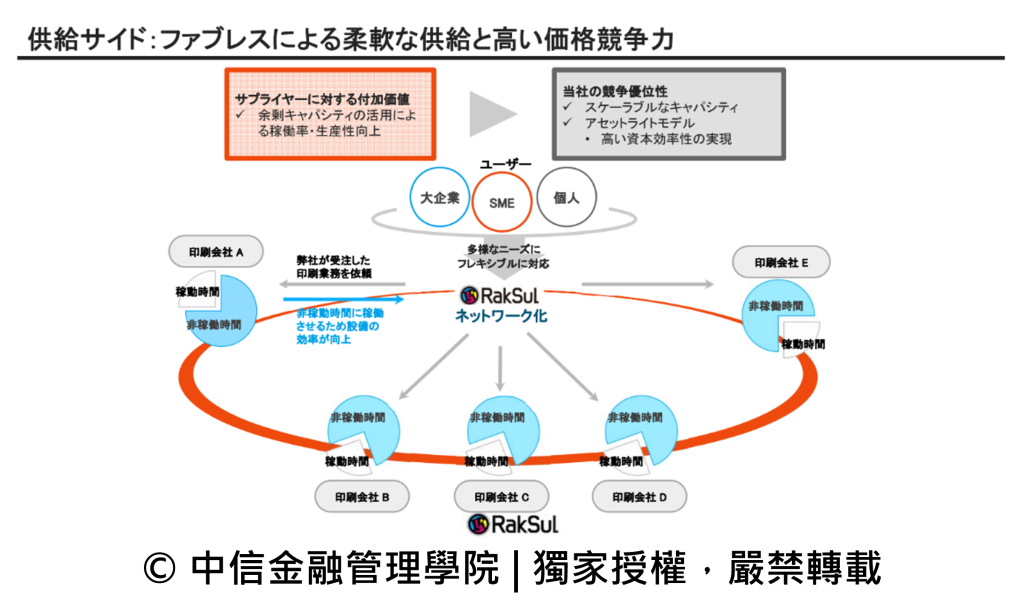

如果說「CosmosBerry’s」展現了傳統零售產業如何利用平台思維,讓弱小者也能在價值網中存活,那麼「RakSul(ラクスル)」這個案例則是數位時代中,協同合作戰略最具代表性的範例。

RakSul 成立於 2009 年,是一家沒有印刷工廠的「印刷電商平台」。它的創新之處在於,並不投資昂貴的設備,而是把日本全國各地的印刷公司串聯起來,將它們「閒置的產能」重新商品化。傳統印刷業的最大問題,是機器昂貴卻經常處於「非稼動時間」:中小企業的訂單小、零散,導致設備常常閒置,資源浪費嚴重。

RakSul 改變了這一切。當它接到訂單時,不是自己印刷,而是將訂單分配給有空檔的印刷公司,讓原本的「閒置產能」變成現金流。對印刷廠而言,原本白白浪費的非稼動時間被有效利用;對中小企業與個人用戶來說,他們能以低成本、小批量訂單享受高品質印刷;對 RakSul 本身,則幾乎不需要重資產投入,就能迅速擴張市場。

這正是價值網思維的現代版演繹。RakSul 並沒有與印刷公司「競爭」業務,而是定位成它們的「補完者」,用平台把供應端的剩餘資源轉化為新價值。同時,它也為需求端開啟了新的市場可能性:小量、多樣化、價格合理的印刷服務。透過這種設計,RakSul 打造了一個多方共贏的生態系。

更值得注意的是,RakSul 的成功不僅在於效率提升,更在於它改變了產業結構。傳統上,印刷業是「大訂單優先」的世界,小客戶常常被忽視。而透過平台化的整合,RakSul 不僅讓小客戶獲得服務,也讓供應商的經營更穩定。這種「非競爭的競爭策略」使得整個市場被重新定義,從零和遊戲變成擴張性市場。

從「CosmosBerry’s」到「RakSul」,我們看到的共通點是:真正的競爭優勢,不是單純把對手打敗,而是設計出一個能讓自己成為生態系關鍵節點的模式。 這樣的戰略思維,正是早稻田大學課程要帶給學員的最大價值。

對於 EMBA、MBA、在職專班、碩士 學員來說,理解「價值相關圖」最大的啟發是:

不要再把競爭看作單純的敵對,而是思考如何在整個價值網中重新設計自己的位置,讓別人無法輕易取代你。

打造專屬藍海:與藍海策略的關聯與差異

「不競爭」與藍海策略精神相近,都強調要創造無競爭的市場空間。然而,兩者之間仍有差異:藍海策略著重於開拓全新市場與需求,例如星巴克將咖啡從單純飲品轉化為「第三生活空間」;而「不競爭策略」更關注於如何在既有產業中,透過差異化定位與價值網設計,避開正面衝突。

在這門課程中,將聚焦於企業專屬位置的精細設計,並提供三種可落地的操作路徑,利基戰略、不和諧戰略、協同合作戰略。這些方法能幫助企業在紅海中找到縫隙,進而建立無法被複製的差異化優勢。

從市場環境來看,數位轉型(DX)與永續發展目標(SDGs)的推進,正在重塑價值鏈。這代表企業已不能僅依靠價格或規模競爭,而必須透過數據共享、平台協作與跨域合作來創造新的價值場域。這正是「不競爭」在當代的戰略意涵:提供新技術與新合作模式,讓企業從價格消耗戰轉向價值共創。

決策框架與落地方法:從洞察到行動

一、四步驟:定位 → 設計 → 驗證 → 擴張

- 定位:識別被忽略的價值點(人群、情境、任務),繪製利基地圖。

- 設計:用不和諧原則重寫「類別規則」;定義最小可行差異(MVD)。

- 驗證:以小規模市場做 A/B/P 測試(價值主張、定價、通路)。

- 擴張:選擇合作模組,將非關鍵能力外掛或共建,保持資本效率。

二、評估矩陣:避戰收益 vs. 競爭影響

| 構面 | 問題診斷 | 量化量表(1~5) | 決策含義 |

|---|---|---|---|

| 利基可護城河性 | 是否形成資料/供應/合規等進入障礙? | 1~5 | ≥4:可主打利基;≤2:需與不和諧或合作併用 |

| 違和感可被理解度 | 新敘事是否能被快速理解並產生信任? | 1~5 | ≥4:加速 GTM;≤2:先做教化內容與試點 |

| 合作對核心的增強 | 合作是否釋放核心資源、放大差異化? | 1~5 | ≥4:推動生態策略;≤2:避免依賴與稀釋品牌 |

三、關鍵指標(KPI)設計:從學習到績效

- 價值驗證:新客占比、CAC/Payback、MVD 驗證週期。

- 差異延展:品類關聯滲透、ARPU、留存曲線(90/180/365)。

- 合作品質:OPEX 節省、上市時程縮短、跨域用戶導流。

- 永續槓桿:SDGs 關聯產出(如碳強度↓、供應鏈合規↑)。(SDGs 17 項目標)

適合誰學:正期望申請 EMBA/MBA/在職專班/碩士 的人

- EMBA(決策者):建立「避戰」視角的資源配置法,運用協同合作與生態治理,提升 ROIC 與現金流質量。

- MBA(中階與未來領導者):學會以不和諧戰略做品類重塑,結合 GTM 與資料分析,打造可擴張的營收引擎。

- 在職專班(實作導向):以利基戰略切入,快速驗證、快速修正,把「小勝」做成「長勝」。

- 碩士(研究與實務整合):以產學題目耦合 SDGs 與 DX,完成可發表的管理研究與企業實作報告。

常見問題(FAQ)

為什麼要學「不競爭」?競爭不是能提升效率嗎?

以日本企業為例,在 1960 年代平均營業利益率接近 6%,但長期競爭下已跌到不足 3%。過度競爭雖能壓低價格、滿足顧客短期需求,但會造成整體利潤萎縮,產業被迫進入「消耗戰」。因此,學會如何「不競爭」,才能維持長期高收益。

利基戰略是否等於做小市場?

不等於。本課程中強調「利基 ≠ 小規模市場」,而是透過質與量的控制,讓強者不願或無法進入。例如:

-

技術利基:日本醫療器械公司 MANI,只專注於眼科刀具與牙科器械,持續創造世界級品質。

-

時間利基:AJS(エイジス)專注零售業的盤點,利用臨時人力變動吸收需求,成為市場領導者。

這些例顯示,利基市場的價值在於「讓巨頭不值得參與」,從而守住高利潤。

與藍海策略有何不同?

兩者都重視創造無競爭空間;不競爭策略更強調「避戰路徑」與「差異位置設計」的操作性,

並結合協同合作以提升資本效率。延伸閱讀:

INSEAD 藍海系列、

BlueOceanStrategy.com。

協同合作戰略和一般的「結盟」有何不同?

課程中的定義來自 Greenwald & Kahn(2005):協調是排除「無謂的正面爭鬥」,將資源導向更高價值的合作。例如:

-

Seven Bank(セブン銀行):ATM 系統專注在跨銀行提款,93% 的收益來自他行客戶,反而成為銀行業的「補完者」。

-

HOGY(ホギメディカル):把一次性手術用品打包成套件,替醫院提升效率,與醫材廠商形成互補生態。

這不只是結盟,而是設計一個所有參與者都無法拒絕的「合作場域」。

什麼是「量的控制」與「質的控制」的利基?

量的控制指透過規模、利潤率設計,避免市場過快膨脹,讓大企業沒有誘因進入。質的控制則是透過技術門檻、切換成本、或特殊需求,形成壁壘。在這門課程中共提出九種利基模式:技術、通路、特殊需求、空間、時間、殘存、規模、客製化、切換成本。

授課老師山田英夫教授是誰?

山田英夫教授是 早稻田大學商學院(Waseda Business School, WBS)教授,專攻企業戰略、差異化經營與不競爭的競爭策略。他不僅是學界研究者,也長期觀察日本與國際企業案例,出版多本專著,是日本現今最具影響力的戰略學者之一。山田教授擅長把抽象的管理理論轉化為可操作的框架,例如利基戰略、協同合作戰略,並透過大量企業案例,讓學員能立即理解並應用。

我能從這門課程學到什麼?

你將能學會:

-

讀懂產業競爭數據,判斷是否該「退出競爭」。

-

運用九大利基框架設計「大企業不進、但你能賺」的市場。

-

學會從價值鏈升級到價值網(Value Net),設計無法被複製的合作模式。

-

最後,透過在日本現地的案例演練,把知識轉換成可立即應用的實戰能力。

這門課程可以在哪裡可以學到?

完整的「不競爭的競爭策略」課程,僅在本校 人財育成中心 所開設的「日本實戰碩士學分班」才能學到。無論是國內 EMBA、MBA 或其他在職專班,都沒有系統性開設這樣的課程。

只在「日戰班」學得到的 — 不競爭的競爭策略

若你希望在 EMBA、MBA、在職專班、碩士 的舞台上,真正把「避戰而勝」的戰略變成可複製的營運成果,

想把 DX 與 SDGs 化為企業的現金流槓桿,並以不和諧戰略重塑類別規則、以利基戰略鎖定高貢獻人群、

以協同合作提升資本效率,那就把握這次與早稻田師資對接、並在日本現地驗證的機會。