專案管理 的下一哩路在「思維升級」。 專案管理 不再只等同於進度表、甘特圖與風險清單。當市場變化快、資訊不完整、利害關係人眾多時,真正決定專案成敗的,是能否在混沌中釐清本質、推導對策並確實執行。許多人選擇考取 PMP ,或就讀 EMBA 、 MBA 與各種 在職專班,這些投資都很重要;但若少了能將知識轉化為行動的「問題解決力」,專案仍可能原地踏步。

本文以顧問式的 PSA(Problem Solving Approach ) 為主軸,完整解析三步驟:發現問題本質 → 建立解決對策 → 執行。你將看到 PSA 如何補足流程導向的不足、如何與 MBA/EMBA 的策略視角互補,以及它為何是當代專案經理的「必修思考術」。

01|專案管理的重要性:從工具到思維的跨越

傳統專案管理重視「時間、成本、品質」三角平衡,輔以排程、資源與利害關係人管理。然而,多數失敗案例並非因為工具不夠齊全,而是問題定義錯誤 、優先順序失焦 、或行動與學習未形成迭代 。因此,專案管理的下一階段,必須從工具導向進化為思維導向 :在不確定中迅速抽絲剝繭、聚焦關鍵證據、做出高品質決策。

要點 :工具能提升效率;思維才決定方向。面向未知時,沒有任何標準流程能直接給答案,但良好的思維框架能帶領團隊找到答案。

02|為什麼光靠 PMP 證照還不夠?

專案管理師證照 象徵對流程、知識領域與標準的熟練;但在未定義問題、跨部門拉鋸、或策略模糊的情境裡,僅有流程不足以突破瓶頸。你需要的是能把「做事正確」進一步升級為「做正確的事」。

PMP 確保你不犯低級錯誤 ;PSA 幫你選對戰場 。

PMP 強調既定規範;PSA 面對非標準化 與高不確定 情境。

PMP 提升執行穩定;PSA 創造決策質量 與差異化成果 。

結論:取得專案管理師只是起點,PSA 是升級。兩者結合,才能在高難度專案中真正「跑贏時間」。

03|問題解決手法(PSA):專案管理者的核心能力

PSA(Problem Solving Approach) 是顧問與企業高層廣泛採用的思維框架,目的在於:即使在資料不完整、時間受限的環境,也能透過結構化方式作出高品質判斷。它不是單一工具,而是一套自我驅動的思考—驗證—行動 系統。

PSA 的價值

避免治標不治本,直接對準「本質問題」。

以假設驅動情報蒐集,提高決策速度與品質。

將方案轉化為可執行的路線圖與量化指標。

常見誤區

資料越蒐越多,缺乏對應假設與驗證邏輯。

過度依賴會議共識,忽略嚴謹因果推導。

報告很厚、結論很薄;行動拆解不具體。

04|PSA 三步驟:發現問題本質 → 建立解決對策 → 執行

在專案管理的世界裡,真正決定專案成敗的關鍵,往往不是進度表排得多漂亮,或工具使用得多精準,而是能否從一開始就正確地定義問題,並持續找到解決的最佳路徑。問題解決手法(PSA, Problem Solving Approach)正是一套將「發現本質問題、建立解決對策、執行落實」完整連結的思維流程,它不僅讓專案經理避免陷入「執行正確的錯事」,更能在不確定性極高的環境中,帶領團隊維持清晰方向。這三個步驟的設計,其實正好補足了專案管理中最常被忽略的思考前置工作:在投入大量資源與行動之前,先確認我們做的事是否真的對準了核心問題,並且確保每一個解決方案在理論與實務上都能被驗證與修正。對於未來想在職涯上突破的專案經理或領導者而言,理解並掌握這樣的流程,不只是提升執行效率,更是升級思維格局,讓自己從單純的任務執行者,成為能定義問題、主導策略的決策者。

Step 1|發現問題的本質

從現象入手,運用樹狀圖、關聯圖、假設樹把問題拆到「可驗證」層級。關鍵:定義成功 、界定差距 、鎖定根因 。

檢核: 是否避免以偏概全?是否自顧客價值/策略目標回推?是否有可度量的成敗標準?

Step 2|建立解決的對策

以假設驅動設計多案並列,並用影響度 × 可行性排序。對策需包含:資源、風險、驗證指標(KPI/OKR)、里程碑與責任歸屬。

小技巧: 引入跨部門「紅隊」檢視,主動找能推翻假設的證據,確保方案抗壓。

Step 3|執行(行動與迭代)

把策略轉為短衝/階段行動,設定觀測指標與回饋節奏。以「做中學」快速迭代,保留有效路徑、淘汰低效方案,讓專案朝最適解收斂。

管理要點: 建立決策看板(KPI、風險、依賴、阻塞清單),以證據對話,而非以偏好對話。

05|專案管理中的情報蒐集與邏輯思考

情報蒐集不是「越多越好」,而是「越對越好」。PSA主張以假設引導資料搜尋:先定義要被驗證的陳述,再決定要找的證據。資料來源分為一手(訪談、實驗、試點)與二手(報告、公開數據、系統日志)。

演繹: 從產業結構、商業模式推論影響路徑。歸納: 從資料聚類出模式與趨勢。對照: 找正反例,測試假設穩健度。

在 MBA/EMBA 或在職專班環境中,領導者的價值不是「親自做」,而是「讓對的事情發生」。邏輯思考與情報整合,就是驅動這件事的引擎。

06|課程內容介紹及跨產業通用能力的養成

在這門長達 7 小時的高強度課程中,學員將透過國際級教材學習到專案管理與企業策略的核心思維,內容不僅涵蓋實務操作,更深入到價值鏈比較、產業結構解析以及成長策略矩陣等經典分析框架,讓你理解企業如何在不同環境下做出關鍵決策。以下將舉例課程中的幾個教材頁面,讓你先一窺課程知識含金量的深度與廣度。本課程全程以英文授課,確保學員接觸到最原汁原味的國際內容,但正式課程將搭配中文字幕,讓你在專注學習知識的同時,無需擔心語言隔閡。

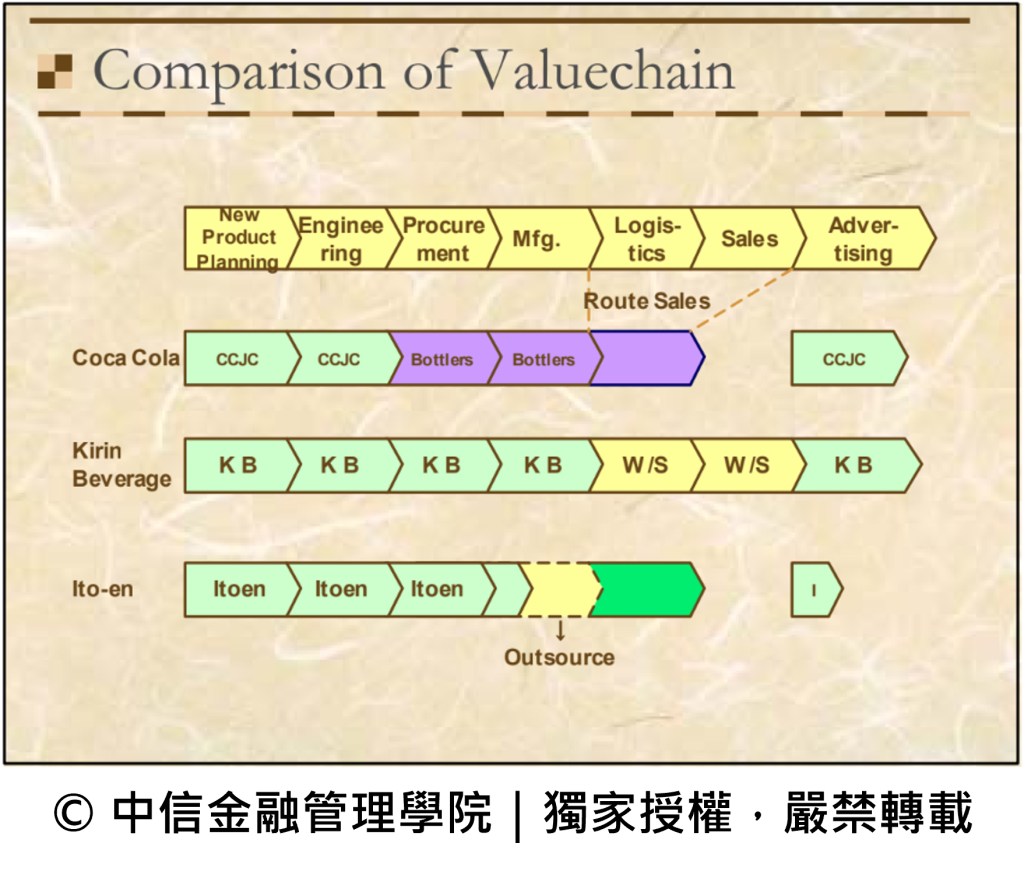

價值鏈比較與專案管理啟示: 在課程中比較了可口可樂、麒麟飲料與伊藤園三家公司在價值鏈上的不同做法,從新產品規劃、工程設計、採購與製造,到物流、銷售與廣告,可以看出各企業在資源配置與策略上的差異。可口可樂將裝瓶交給合作的 CCJC 與 Bottlers,自己專注於品牌與行銷推廣,強調品牌驅動;麒麟飲料則採取一條龍模式,幾乎所有環節都由內部掌握,以維持品質與供應鏈的穩定;伊藤園則採用自營與外包並行的彈性策略,核心能力留在內部,其他環節透過外部合作降低成本並保持靈活。這樣的比較提醒我們,專案管理不只是控管時間與成本,更重要的是懂得如何在價值鏈不同環節中做出策略性的取捨。可口可樂的專案經理需要善於協調合作夥伴,麒麟的專案經理則專注跨部門整合,而伊藤園的專案經理則必須兼顧內外部合作與外包風險管理。對學員而言,理解這些差異能體會到專案管理其實是策略思維的落實工具,學會分析價值鏈不僅能幫助專案經理掌握不同產業的挑戰,更能判斷資源該投入在哪些關鍵環節,哪些部分則適合外包,這也是成為高階專案經理與策略領導者的關鍵能力。

此為課程教材,透過價值鏈比較(Value Chain Analysis)說明可口可樂、麒麟飲料、伊藤園三家公司的不同策略模式。可口可樂專注品牌與行銷,麒麟強調垂直整合,伊藤園則結合自營與外包。此案例展示了專案管理如何結合價值鏈分析,幫助企業做出資源配置與策略決策。 軟性飲料產業五力分析與專案管理啟示:

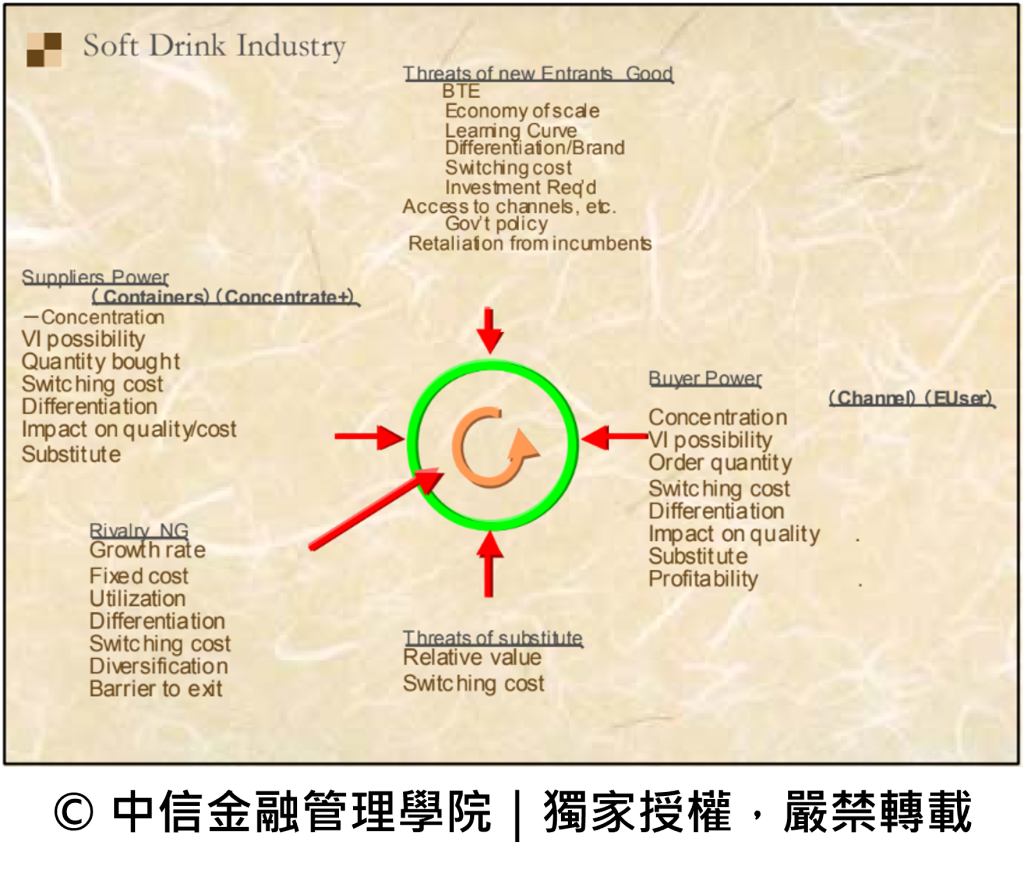

課程也運用了波特五力分析來解構軟性飲料產業的競爭結構,圖中央的循環箭頭代表產業的核心競爭動態,周圍五股力量分別來自供應商、買方、新進入者、替代品以及現有競爭者,每一股力量都在不斷影響產業的獲利模式與企業策略。以供應商力量為例,瓶器與濃縮液供應的集中度、替代性與差異化程度都會直接影響成本與品質;買方力量則來自通路與消費者,其集中度、訂單規模與轉換成本決定了品牌的議價空間;新進入者的威脅包含規模經濟、品牌差異化、投資成本與政府政策等進入障礙;替代品則取決於相對價值與轉換成本,例如茶飲、礦泉水或功能飲料都可能分食市場;而現有競爭者之間的競爭則受到成長率、固定成本、差異化程度與退出障礙影響。這些因素共同塑造了產業環境,也直接影響專案的定位與執行方式。對專案管理而言,理解五力模型不僅能幫助專案經理預測市場變動,更能在規劃資源與設定目標時,做出符合產業邏輯的決策。如果專案忽略了外部環境的結構性力量,即使內部執行完美,也可能因為產業格局的制約而無法成功;反之,能將專案策略與五力分析結合,就能找出切入點,設計更具競爭優勢的專案方向。

此為課程教材,運用波特五力分析模型(Five Forces Analysis)解析軟性飲料產業的競爭結構,包括供應商力量、買方力量、新進入者威脅、替代品威脅與現有競爭者的激烈競爭。透過此框架,學員能理解產業外部環境如何影響專案執行與資源配置,並將專案管理與企業策略緊密結合 成長方向矩陣與專案管理啟示:

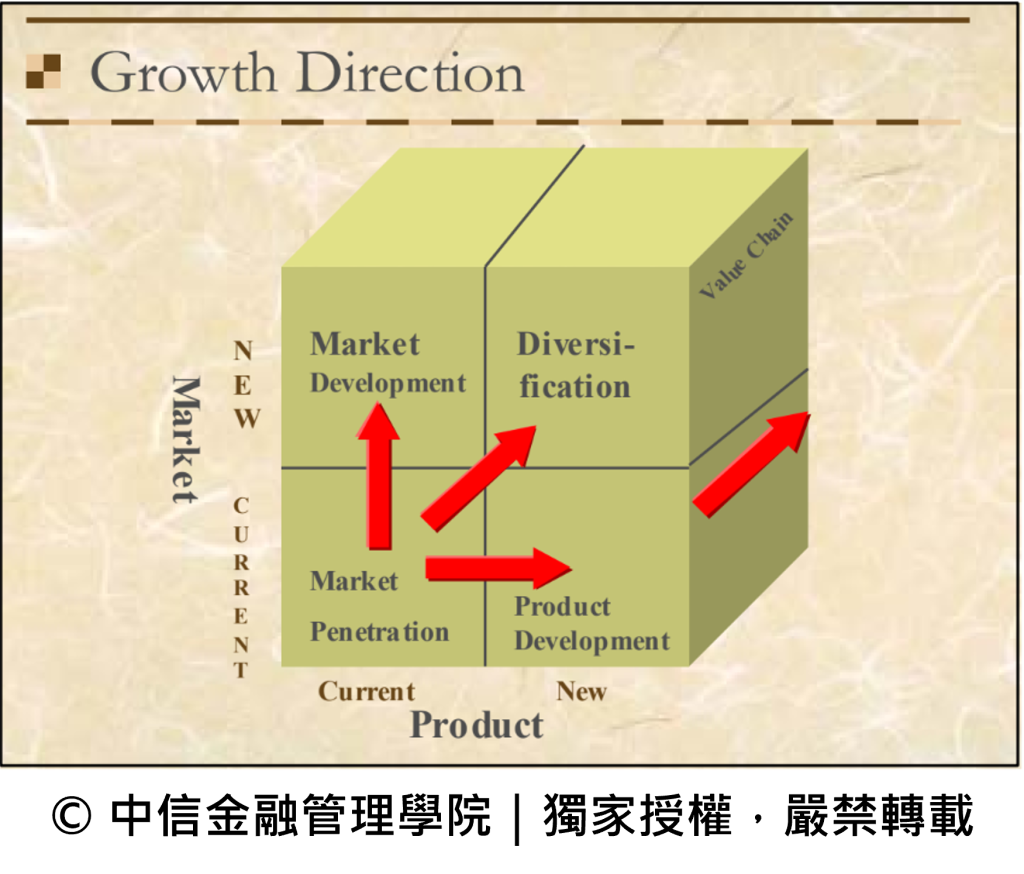

課程中也會提到「成長方向矩陣」(Ansoff Matrix),它以市場(既有或新市場)與產品(既有或新產品)為兩個維度,構成四種典型的成長策略。首先是市場滲透(Market Penetration),企業在既有市場推廣現有產品,專案重點在於提高市占率、加強通路與促銷效率;其次是產品開發(Product Development),針對既有市場推出新產品,專案通常涉及研發、設計與產品差異化;再者是市場開發(Market Development),將現有產品推向新市場,例如跨區域、跨國或跨通路的擴張;最後是多角化(Diversification),同時進入新市場並開發新產品,這是風險最高卻潛在報酬也最大的策略,需要跨領域專案的高度協調與資源配置。對專案管理而言,這個矩陣的價值在於幫助專案經理理解不同成長路徑下所需的專案特性與挑戰:市場滲透專案更重效率與執行力,產品開發專案更重創新與跨部門合作,市場開發專案考驗通路與文化適應,而多角化專案則需要最強的風險管理與策略整合能力。理解這四種成長方向,能讓專案經理將專案與企業整體戰略緊密連結,避免專案孤立運作,而是成為推動企業長期成長的真正引擎。

此為課程教材,展示成長方向矩陣(Growth Direction/Ansoff Matrix),以市場與產品為兩個維度,說明四種典型成長策略:市場滲透、產品開發、市場開發與多角化。透過此模型,學員能理解不同專案如何因應企業的成長路徑,並將專案管理與長期策略目標緊密結合。 由此可知,PSA 是具備高度可遷移的能力:無論在 IT、金融、製造或服務業,其本質相同,皆能以結構化方式把不確定轉為可管理風險與可執行路徑。

IT 轉型: 用假設樹釐清瓶頸(流程、人員、系統),以小步快跑試點驗證。金融風控: 定義損失函數與監控指標,建模驗證方案對風險敞口的影響。製造效率: 把良率問題拆成人/機/料/法/環,設計 DOE 與改善專案。

07|專案管理與 MBA、EMBA、在職專班 的差異與連結

PMP: 流程與知識體系專業認證,確保執行不失手。MBA: 商業分析與跨域視角,理解專案背後的價值創造。EMBA: 策略、領導與變革管理,專為資深經理設計。在職專班: 高彈性、強落地,邊學邊用、即時驗證。

PSA 位於這些學習路徑的「共通核心」:它把工商管理的策略洞見,與專案管理師的流程紀律接起來,最終形成可落地的成果機器 。

08|師資:石倉洋子教授的實戰智慧

本課由日本商業與學術界先驅,石倉洋子教授 親授。她畢業於上智大學外國語學系,獲哈佛大學商學碩士與 DBA(哈佛商學院工商管理博士),為日本首位取得該學位的女性。曾在麥肯錫服務,長期協助大型企業進行策略、組織與創新專案。她擅長把案例法與顧問方法結合,讓學員不只是「知道」,更能「做到」。

你將習得: 顧問式拆解框架、假設驅動的資料蒐集、證據化溝通、以及從策略到行動的轉譯能力。

09|為什麼這堂課更能創造競爭力

規範 × 創新: PMP 讓你不出錯;PSA 讓你創造突破。流程 × 策略: PSA 把策略落地為行動,讓 MBA/EMBA 所學轉化為績效。工具 × 思維: 工具提升效率;思維決定邊界。思維升級,邊界自然擴大。

職涯洞見: 你能處理的「不確定性級別」,決定你的職涯上限。PSA 訓練的,正是面對未知的決策能力。

10|結語:唯有在「日本實戰碩士學分班」能完整習得

問題解決手法(PSA) 不是看書就會、背誦就會的知識;它需要在真實情境中反覆練習,才會成為你的本能。這門課程被設計為高強度、強實戰、強回饋 :從假設構築、到證據導向的驗證、再到跨部門協作的執行,完整走一次「發現本質 → 對策設計 → 行動迭代」的閉環。

不學會,會錯過什麼?

仍停留在「做事」而非「定義與解題」,升遷受限。

面對跨域與高不確定專案時,容易陷入忙碌卻無成果。

專案管理師證照有了,卻缺臨門一腳的「思維升級」,難與頂尖人才拉開差距。

學會後,你將收穫:

把工商管理的策略視角,與專案流程無縫接軌,形成可落地的成果路徑。

以 PSA 驅動的邏輯思考與情報蒐集,讓會議與決策全面「證據化」。

跨產業可遷移的解題力:面對未知,仍能快速收斂到最適解。

職涯上限抬升:從執行者進階為能定義問題與設定方向的領導者。

這門課程僅在「日本實戰碩士學分班」提供完整訓練 PMP 、或正想攻讀 MBA/EMBA/在職專班 ,這堂課將是你把知識轉化為成果的最後一塊拼圖。

了解課程與招生資訊