全球最大消費市場 的自毀行為?美國 關稅 政策正吞噬自身優勢

近期關稅議題持續延燒,全球市場高度關注,企業與投資人無不審慎因應。那麼,川普政府積極推動 關稅 政策的核心目的究竟是什麼?答案明確:他意圖藉由關稅,重振美國製造業,讓『美國製造』重返榮耀。

▎經濟誤判的代價:關稅從來沒奏效!

然而,這樣的政策宣示,其實源自對全球經濟運作邏輯的誤解。身為長年協助各國政府與跨國企業的顧問,我親眼見證了國際貿易的演變歷程,也深知各類保護主義政策最終的徒勞無功。無論是在19世紀末的麥金利時代,或是長達數十年的美日貿易摩擦期間,歷史一次次證明,美國從未透過 關稅 成功地實現產業復興。而今天,也是一樣。

▎核心問題1:美國工人要求每小時40美元的高薪 ?

追根究柢,美國的核心問題並非來自他國佔便宜,而是源於自身經濟結構的失衡。美國工人普遍期望獲得每小時40美元(約新臺幣1,198元)的高薪待遇,幾乎等同於企業高階主管的薪資水準。若是用於生產如法拉利、保時捷等高價精品尚屬合理,但一旦投入於平價汽車、家電、家具、服飾等大眾消費品的製造,企業的國際競爭力將蕩然無存。

▎核心問題2:讓「美式優勢」,一點一滴被關稅吞噬

這個政策其實也反映出川普忽略了美國在全球貿易體系中的根本優勢。作為『全球儲備貨幣的發行國』,美國只需印鈔即可購買外國商品,其他國家卻得努力賺取。但當川普於三月宣稱「互相」徵收關稅,不僅引發美國公債價格下跌,也動搖了美元的國際地位,讓美式優勢反遭侵蝕。

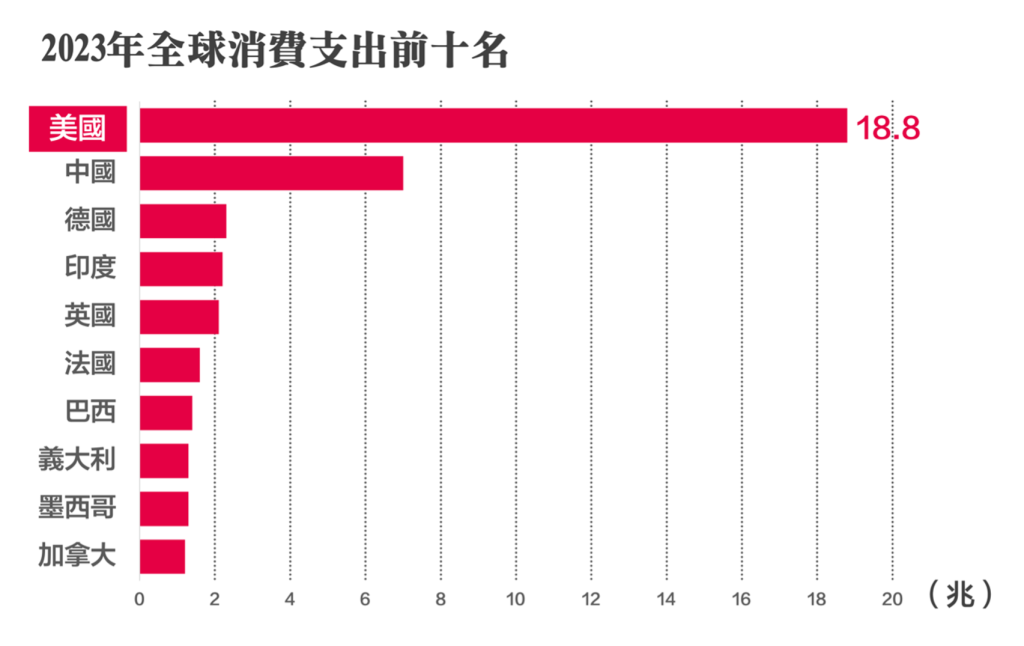

同時,美國擁有全球最大消費市場。2023年,美國消費支出高達19兆美元,遠超中國GDP。沃爾瑪與亞馬遜長年透過與亞洲供應商的『強勢議價能力』,讓美國人享有全球最低價與最佳品質的商品。這套由美國主導的高效率外包體系:『低工資引進高品質零件,銷售至最具吸引力的市場』,如今卻正被川普的 關稅 政策逐漸破壞。

關稅無助於復興鐵鏽地帶,只會讓這些本已式微的產業更難翻身。我想再次強調:歷史早已證明,保護主義從未帶來真正的繁榮。

▎全球經濟競爭的三條道路:壓低成本、深化品牌、領導創新

在今日高度連結的世界裡,我認為先進經濟體的成功僅有三條可行之路。

第一條:中國模式:集中控制+低工資,打造出口強國

簡單來說,中國的經濟體系就像一間由習近平兼任董事長與執行長的大型企業。政府直接主導資源配置,透過壓低勞動成本與政策支持,打造出強勢的出口導向型架構。這一策略成效顯著,不僅成功讓數億人口脫離貧困,更使中國在短短十年間掌握了從基礎製造到尖端科技的核心能力。然而,這條路徑對美國而言,既不可行,也不應效法。美國無法以壓低工資與開發中國家競爭,更面臨基層人力嚴重不足的現實。我記得過去協助日本企業於美國設廠時,即使選址於所謂『勞力充沛』的地區,招募一百位基層員工依然困難重重。

相比之下,中國大型工廠動輒配置數千甚至上萬人力,具備高度彈性與集中式生產能力。試想,即便美國企業決定將部分產線移回本土,但關鍵零組件仍仰賴東亞進口,那麼川普政府究竟要課徵那些關稅?更根本地,美國的基層勞動力,又在哪裡呢?

第二條:歐洲模式:靠品牌與品質支撐高薪結構

自歐盟取消內部邊境以來,區內製造業者不再能依靠關稅或地理保護來維持競爭優勢,而是被迫以「品質」與「專業化」正面迎戰。以義大利中部的摩德納省為例,當地產業聚焦於高級汽車製造,孕育出法拉利、瑪莎拉蒂等世界級品牌;而法國則憑藉高端精品與時尚產業,成功吸引全球消費者以高價購買其產品。這些地區正是透過強化在地獨特能力、發展品牌附加價值,來支撐高薪資、高成本的經濟結構,並在國際市場中站穩腳步。

反觀美國,並未選擇以提升品質來提高產品附加價值,而是將大量製造業外移至低工資國家,例如 Nike 將生產線轉往越南;又或轉向政府尋求貿易保護措施。其中只有農業是少數的例外,玉米、小麥等糧食作物因具備規模與生產效率,在國際市場仍具競爭力,並在多邊貿易談判中扮演重要角色。

然而,若美國希望比照歐洲,同樣也須承擔高稅收與完善社會福利體系所帶來的財政壓力。以目前國內政治氛圍而言,這樣的模式幾乎無從實現。

第三條:美國模式:輸出的是思維與服務,不是產品

美國真正的強項,在於成為全球專業服務的中樞,善用智慧資本與全球網絡創造價值,這正是「七大科技巨頭」得以主導全球市場的根本原因。他們賺取全球利潤的方式,並非靠出口實體產品,而是靠網路服務、平台經營與創新模式。

以 Starbucks 為例,征服全球的關鍵不是咖啡豆,而是品牌力與經營技術;Coca-Cola輸出品牌與營運模型,在日本設置上萬台販賣機,出口的卻只有濃縮液!

這樣的戰略並非偶然,而是自1980年代以來美國政府刻意塑造的結果。當時,美國領導人選擇鬆綁通訊、航空、金融與科技產業的管制,創造了極具活力的創新環境,並在這些產業建立起全球的領先地位。

所以,與其保護逐漸衰退的傳統產業,美國應該更注重開創新產業、引進全球人才、壓低消費成本,並全面鼓勵創新!

▎結語

我參與美日貿易談判長達四十年,深刻體認到:真正有效的經濟戰略,遠比保護主義來得務實。當年美國對日本彩電課徵高額 關稅 ,迫使日商赴美設廠,但這些工廠多數壽命不長。松下、夏普、東芝等品牌最終仍被南韓與中國企業取代,這些新興競爭者,正是因應美國政策轉變,得以在本國建立製造優勢。

對日加稅,僅僅延緩了產業轉型的進程,並無實質助益,反而推高美國消費者的成本。相比之下,日本其實更適合採取歐洲式的出口導向戰略,並靈活運用亞洲鄰國的低成本生產體系。至於汽車產業,如今日本車廠在美國每年產能達 400 萬輛,雖能抵禦部分關稅衝擊,但這並非美方政策的勝利,而是產業自身進化與全球布局的成果。

今日,美國消費者已逐漸感受到川普關稅政策所帶來的代價。這類政策多半寄託於對昔日工業榮景的懷舊,卻無法真正重現榮景本身。將問題歸咎於他國,並不能回應鐵鏽地帶工人長年累積的落差與期待。錯誤的保護主義,不僅掩蓋了美國真正的經濟優勢,更可能動搖其企業與消費者在全球市場中享有的關鍵利益。

事實上,當前的美國在 AI 領域居於全球領先地位,擁有全球市值前十大企業中的七家,並持續孕育未來的獨角獸與十角獸企業。美國的未來繁榮,不仰賴製造業的回春,而在於鞏固其在科技、創新與全球專業服務領域中無可取代的優勢。所以與其築起關稅高牆,美國更該架起通往全球繁榮的橋梁。

以上文章由大前研一博士撰寫並授權 中信金融管理學院 人財育成中心 翻譯,本中心對以上文章負完全之責任,歡迎轉載,但請註明出處及網址。

▎後記

從上文可看到,川普以關稅重振製造業的策略,不僅忽略了美國自身的經濟優勢,也誤判了全球產業的演化方向。與其執著於復興早已式微的產業,美國更應鞏固在科技、創新與全球服務領域的領先地位。繁榮的未來,不在關稅高牆之內,而在於持續開放、精準佈局的全球戰略之上。

中信金融管理學院 由中國信託金控全額設立,為教育部核准之合法高等教育機構。提供融合實務經驗與國際視野的在職專班課程,協助您拓展職涯格局,創造輝煌成就。